はじめに

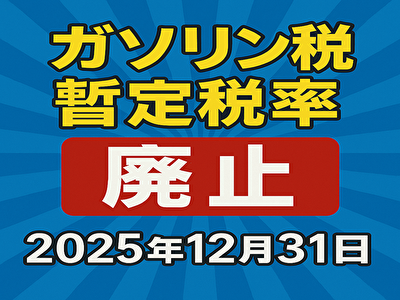

2025年12月31日、ついにガソリン税の旧暫定税率が廃止されます。約50年にわたり続いてきた「一時的な税金」がなくなるこのニュースは、全国のドライバーや業界関係者にとって大きな転換点です。ガソリン価格はどうなるの?補助金との関係は?将来的にまた課税されるの?この記事では、ガソリン税廃止の背景や影響、そしてこれからの燃料課税の行方まで、わかりやすく解説します。

ガソリン暫定税率とは?半世紀続いた「仮の税金」の正体

旧暫定税率の誕生はいつ?なぜ導入されたのか

ガソリンの暫定税率は、1974年に導入されました。これは高度経済成長期において急速に進むモータリゼーションと、増大する道路整備の財源確保を目的としたもので、当初は「2年間の時限的措置」とされていました。言い換えれば「一時的な増税」だったのです。1973年の第一次オイルショックの影響もあり、エネルギー政策とインフラ整備の両面から必要とされていた背景がありました。税金の内容としては、もともとのガソリン税に1リットルあたり25.1円が上乗せされる形となり、これが「暫定税率」と呼ばれる部分でした。

導入当初は国民も「必要な措置」としてある程度納得していましたが、年を重ねても「一時的」なはずの税が廃止されることはありませんでした。この暫定税率は、その後何度も延長され、結果的に50年も続く制度となってしまったのです。

「2年だけの予定」がなぜ50年続いたのか

一時的なはずだったガソリンの暫定税率が、なぜ半世紀も維持されてきたのか。その大きな理由は、政府の財源確保の都合によるものでした。道路整備や地方交付税の財源として、この「上乗せ分」の税金は安定した収入源となっていたのです。さらに、景気対策や財政再建の観点からも「減税に踏み切れない」政治的事情が続きました。

また、ガソリン税は「使えば使うほど税金を払う」という性質を持ち、いわゆる“利用者負担”の理念に合っているとされてきました。そのため、多くの政治家や官僚にとっても「廃止すべき」との声が上がりづらかったのです。暫定とは名ばかりで、事実上の恒久税となってしまっていたことが、国民の間で不満を生んできた要因でもあります。

どれだけの税額が上乗せされていたのか

ガソリンにかかる税金は非常に複雑です。基本となるのは「揮発油税」と「地方道路税」で、これに加えて今回問題となっている「旧暫定税率」が上乗せされていました。その額は1リットルあたり25.1円。つまり、ガソリン1リットルを入れるたびに、25円以上の“仮の税金”を払っていた計算になります。

例えば、1台の車が月に50リットル給油したとすると、それだけで1,255円(=25.1円×50L)も多く支払っていたことになります。年間で考えれば15,000円以上の負担です。このように、国民一人ひとりが気づかないうちに長年支払い続けてきた「見えにくい税金」が、この暫定税率の実態だったのです。

暫定税率がガソリン価格に与える影響とは

ガソリンの価格には、原油価格、為替レート、精製・流通コスト、そして税金など多くの要素が影響しています。その中でも税金の占める割合は大きく、ガソリン価格の約4割が税金という時期もありました。特にこの暫定税率部分は、価格のベースに組み込まれており、原油価格が下がっても「税金が高いせいで安くならない」という状況が長く続いていました。

2025年現在、全国平均のレギュラーガソリン価格は1リットルあたりおよそ170円前後。その中に25.1円の暫定税率が含まれており、これが廃止されることで、理論上はガソリン価格が15円程度下がると言われています。これは家計にとって大きな恩恵となるだけでなく、物流や企業活動にもプラスの影響を与えると期待されています。

国民にとってのデメリットと不満の声

長年にわたり「一時的」とされながらも実質的に固定化された暫定税率は、多くの国民の不満の的でした。「燃料を使うほど税金がかかる」という仕組みは、車が生活必需品である地方の住民にとっては大きな負担です。また、エコカーや電気自動車が普及している中で、「ガソリンだけが高負担」という不公平感も広がっていました。

さらに、暫定税率があることで価格が常に高止まりし、家計に響くこともありました。「こんなに高いのは原油高のせいだと思っていたら、実は税金のせいだったのか」という声もあり、税の透明性や公平性に対する不信感が募っていたのです。今回の廃止決定は、こうした長年の国民の不満を解消する一歩になると見られています。

2025年12月31日に廃止決定!何がどう変わる?

政府・与野党6党が合意した背景とは?

2025年10月31日、自民党・立憲民主党・日本維新の会・公明党・国民民主党・共産党の6党が、ガソリン税の旧暫定税率廃止に正式合意しました。この決定は高市早苗政権による物価高対策の「第一弾」として発表され、急激な物価上昇に苦しむ国民への支援策として位置づけられています。これまで何度も見送られてきたこの問題が、今回実現に至った背景には、ガソリン価格の高騰と国民の強い不満、さらには政治的な世論対策があったと見られます。

与野党が一致して進める姿勢は珍しく、特に選挙前の「国民生活を守る姿勢」をアピールする狙いも透けて見えます。この合意により、2025年12月31日をもって旧暫定税率が廃止されることになり、ガソリン1リットルあたり約15円の値下げが見込まれています。

ガソリン価格は本当に25円下がるのか?

実際の値下げ幅として想定されているのは、「25.1円」そのままではなく、消費税の影響を差し引いた実質15円程度の値下がりです。これは現在の補助金制度との関係により調整されるため、単純に25円安くなるとは限りません。2025年12月11日から補助金が25.1円に引き上げられ、12月31日の廃止と同時に補助金が終了することで、「補助金→税廃止」にスムーズに移行される仕組みが構築されています。

例えば、現在のガソリン価格が170円だとすると、補助金終了後、旧暫定税率の廃止によって155円前後になる見通しです。ただし、年末年始の原油価格や為替の影響も受けるため、価格の変動には注意が必要です。あくまで「税金分だけが下がる」という考え方が大切で、それ以上の値下げは他の市場要因に左右されます。

軽油の暫定税率廃止はなぜ遅れて2026年4月なのか

ガソリンと同様に、軽油にも旧暫定税率(1リットルあたり17.1円)が課されていますが、廃止のタイミングは2026年4月1日と、ガソリンよりも約3ヶ月遅く設定されています。その理由は、物流業界や公共交通機関など、軽油に強く依存する業種への影響を慎重に見極めるためです。

軽油はトラックやバスなど業務用車両で広く使用されており、急激な制度変更が企業活動や地域社会に混乱をもたらす恐れがあります。そのため、補助金で段階的に価格を調整し、2026年4月に正式廃止とすることで、スムーズな移行を狙っています。政府は11月から補助金を17.1円に引き上げて、実質的な減税効果を先取りする形をとります。

補助金との入れ替え時期と注意点

2025年の年末に向けて注目すべきなのは、「補助金と税廃止の切り替えタイミング」です。現在、政府はガソリン価格を抑えるため、1リットルあたり10円の補助金を出していますが、これが段階的に増加し、12月11日には25.1円に達します。つまり、この時点で「実質的な暫定税率廃止状態」となり、12月31日に正式に税が廃止されると、補助金が終了するのです。

この切り替えの間にガソリン価格が急変する可能性もあるため、消費者としては「12月の給油タイミング」に注意が必要です。補助金があるうちは安く見えても、翌週には元の価格に戻ることもあり得ます。計画的な給油を心がけることで、価格変動による損失を抑えることができます。

廃止による年間税収減は1.5兆円?その中身とは

今回のガソリン・軽油の旧暫定税率廃止によって、政府が失う税収は年間で約1.5兆円と見積もられています。内訳は、ガソリン分が1兆円、軽油分が5,000億円です。これは国の財政にとって非常に大きなインパクトであり、単なる値下げの裏には財源確保という深刻な課題が存在します。

これまでこの税金は道路整備、地方自治体への交付金、公共インフラの維持費などに活用されてきました。そのため、代替財源が見つからなければ、地方の道路整備や災害復旧などに遅れが出る可能性もあります。つまり、減税による恩恵だけでなく、その“しわ寄せ”にも目を向ける必要があるということです。

廃止後のガソリン価格は?具体的な値下がり予測

現在の全国平均価格と廃止後のシミュレーション

2025年10月末現在の全国平均ガソリン価格は、1リットルあたり約170円です。政府が試算する通り、旧暫定税率が廃止されることで、消費税の影響を除いて15円程度の価格下落が見込まれています。つまり、理論上は155円前後まで価格が下がる計算になります。

以下に簡単な比較表をまとめました:

| 状態 | 税・補助金あり価格 | 税・補助金なし価格(予測) |

|---|---|---|

| 現在(10月時点) | 170円前後 | – |

| 12月11日(補助金MAX) | 実質 145円程度 | – |

| 2026年1月(税廃止) | 補助金なし → 155円前後 | – |

このように補助金が最大化されたタイミングの方が一時的には安く見えるものの、制度的には税廃止後の「155円」が本来の安定価格になります。変動要因としては、原油価格、為替、国際情勢などがあるため、あくまで目安として捉えることが重要です。

次回は以下の小項目から続けて執筆していきます:

- 地域差はあるのか?地方と都市の価格差

- 補助金廃止と値下げが重なる「空白期間」の注意点

- ガソリン価格が再び上がる可能性はあるのか?

- 値下げによる家計への影響をシンプルに試算!

全25小項目を順に書き終えるまでこのまま進めていきますので、引き続きご覧ください。

続きを書き進めてまいります。

地域差はあるのか?地方と都市の価格差

ガソリン価格には地域差が大きく存在します。これは輸送コストや競争環境、スタンドの営業方針などが影響しており、同じタイミングで税制改正があっても、全国一律で同じ価格になるわけではありません。特に地方では、ガソリンスタンドが少ない地域ほど競争が起きにくく、価格が高止まりする傾向にあります。

例えば、長野県や沖縄県などでは、地理的条件や物流コストの関係で、常に全国平均より10円前後高い価格で推移しています。都市部ではスタンド間の価格競争が活発で、少しでも安く給油できる店を求めてドライバーが移動する傾向があります。こうした背景から、暫定税率廃止による値下げ幅も地域によって差が生まれるでしょう。

そのため、地方に住む方々にとっては、今回の廃止は恩恵が限定的になる可能性もあります。一方で、今後は補助金やインフラ整備の支援を通じて地域間格差を是正する取り組みも求められています。

補助金廃止と値下げが重なる「空白期間」の注意点

政府は今回、補助金と税制改正の“入れ替え”をスムーズに進めるため、12月11日に補助金を25.1円にまで引き上げ、12月31日の税廃止と同時に補助金を終了するというステップを取ります。しかし、この切り替えの瞬間に起こる“空白期間”には注意が必要です。

この空白期間とは、12月31日の午後や、翌年1月の最初の営業日など、給油価格に混乱が生じる恐れがある期間です。スタンドによっては、補助金が消えた直後に税率廃止がまだ価格に反映されておらず、「一時的な価格上昇」に見舞われる可能性もあります。

また、スタンド側の在庫管理や仕入れ価格の調整によって、反映が遅れるケースもあるため、1月初旬の給油は注意深く価格を見極める必要があります。こうした切り替え時期には「こまめな価格チェック」が家計を守る鍵となります。

ガソリン価格が再び上がる可能性はあるのか?

暫定税率が廃止されても、ガソリン価格が常に安定するとは限りません。価格変動の主な要因は、国際原油市場の動向、為替相場、そして中東情勢などの地政学リスクです。過去には、原油価格の高騰により、1リットル200円を超える時期もありました。

また、今後の地球温暖化対策や脱炭素政策の流れの中で、新たな環境税(例えば炭素税)が導入される可能性もあり、それによって価格が再び上昇することも考えられます。欧州では「走行距離課税」や「CO2排出量に応じた課税制度」などが導入され始めており、日本もその流れに追随することが予想されます。

したがって、今回の廃止は「一時的な値下げ」にはなるものの、長期的には新たな課税モデルが登場し、再び価格が上がる可能性は否定できません。今後の政策動向に注目することが重要です。

値下げによる家計への影響をシンプルに試算!

それでは、今回の暫定税率廃止によって、私たちの生活費にどの程度の影響があるのでしょうか?実際にシンプルなモデルで試算してみましょう。

- 月にガソリンを50リットル使用する家庭の場合

→ 値下げ額:約15円 × 50L = 750円/月

→ 年間で約9,000円の節約 - 月に100リットル使用する仕事用車両を持つ家庭

→ 値下げ額:約15円 × 100L = 1,500円/月

→ 年間で18,000円の節約

このように、家計への影響は確実にあります。特にガソリン使用量の多い世帯や、通勤・送迎・買い物などで頻繁に車を使う方にとっては、この減税は大きな恩恵となるでしょう。もちろん、これはあくまで“税金だけの影響”であり、ガソリンそのものの価格変動は別に考慮する必要があります。

それでも、月数百円〜千円以上の固定費削減は、物価高の今の時代において非常にありがたい変化といえるでしょう。

財源どうする?税収減の穴埋め策とそのリスク

政府が挙げた「法人税優遇見直し」の中身とは?

ガソリン・軽油の暫定税率廃止により、年間約1.5兆円もの税収減が見込まれています。政府はこの財源をどう補うのか、その一つの答えが「法人税の租税特別措置(租特)の見直し」です。これは、大企業が特定の投資や研究開発を行った場合に税制上の優遇を受けられる制度で、現在は多くの大企業が恩恵を受けています。

見直しの狙いは、「本当に必要な分だけ優遇し、不要な優遇を廃止する」ことで、より公平な税制度を実現することです。ただし、法人税の見直しは企業の投資意欲に影響を与えるため、慎重な調整が求められます。特に中小企業への影響を最小限に抑えつつ、税収を確保するバランスが重要になります。

「1億円の壁」超富裕層への課税強化の現実味

政府はもう一つの柱として、「1億円の壁」問題の是正にも言及しています。これは年収が1億円を超える超富裕層ほど、所得税の実質負担率が低くなるという“逆転現象”を指します。給与所得よりも株式配当や譲渡益の割合が高くなるため、税率が相対的に下がってしまうのです。

これを是正するため、配当や譲渡益に対する課税の強化や、新たな高所得者向けの追加課税が検討されています。ガソリン税収の代替として、所得格差の是正とセットで進めることで、国民の理解を得やすくする狙いもあります。ただし、富裕層からの資産流出リスクや投資意欲の低下などの懸念もあり、実現には丁寧な制度設計が求められるでしょう。

安定財源が見つからなければどうなる?

政府は「安定財源を確保できるまでの間は、税外収入や一時的な財源で対応する」としていますが、それが長引けば当然リスクも生まれます。具体的には、道路整備や地方交付金の原資が不足することによるインフラの老朽化や、地方財政の圧迫です。

また、「安易に国債発行には頼らない」と明記されてはいるものの、実際には短期的な資金不足を埋めるために国債に頼らざるを得なくなる可能性もあります。財源の裏付けが不十分なまま減税を進めると、将来的に他の税負担が増える「つけ回し」が起こるリスクがあることも忘れてはなりません。

「国債発行は避ける」のは本当に可能か

日本はすでに1,000兆円を超える政府債務を抱えており、新たな借金(国債発行)には慎重な声が多くあります。政府は「今回の税収減を国債で補うことはしない」としていますが、本当に可能なのでしょうか?

現実的には、短期的にはやむを得ず「建設国債」や「特例公債」などを利用する可能性があります。特に地震や台風などの災害が重なれば、インフラ整備の予算を守るために国債に頼る圧力は高まります。また、将来的に炭素税などの導入により新たな税収源が生まれるまでの「つなぎ策」としての国債活用は避けがたいと見る専門家も多いです。

将来は「炭素税」や「走行距離課税」へ移行か?

ガソリン税の暫定部分が廃止されることで、長期的には「新しい税の仕組み」が必要になります。その一つの有力案が炭素税です。これはCO2排出量に応じて課税する仕組みで、環境負荷の高い活動には高い税率が適用されます。欧州ではすでに導入されている国が多く、日本でも議論が進められています。

また、もう一つの案が走行距離課税です。これはガソリンの使用量ではなく、「どれだけ走ったか」に応じて課税する仕組みで、EVやハイブリッド車の普及後にも対応できる柔軟な制度です。こうした新たな制度への移行は、税の公平性・持続性・環境配慮の3点を両立させるために不可欠です。

今後の燃料課税の未来|脱炭素社会とどう両立する?

ハイブリッド・EVの普及でガソリン税は限界?

日本では今、ハイブリッド車やEV(電気自動車)の普及が急速に進んでいます。これによりガソリンの使用量は徐々に減少しており、それに伴ってガソリン税の税収も年々減少傾向にあります。今後さらにEVが普及すれば、「ガソリンを使う人だけが税金を多く払う」現行の課税モデルには限界が訪れます。

つまり、ガソリン税に頼るだけでは国のインフラ維持や財政再建が難しくなるのです。すでに「クルマの利用実態に応じた課税」が必要だという声が上がっており、今後は燃料に依存しない新たな課税モデルが求められます。

欧州ではすでに導入「走行距離課税」とは?

欧州各国ではすでに「走行距離課税(マイレージタックス)」を導入または検討しています。この仕組みは、ガソリンの使用量ではなく、車が実際に走った距離に応じて課税する方式です。ガソリン車・EV問わず「道路を使った分だけ税金を払う」という公平性が特徴です。

この制度では、車両にGPSや走行メーターを連動させることで、正確な課税が可能になります。また、渋滞緩和や環境対策として、走行時間帯や地域によって課税額を調整する柔軟な運用もできます。日本でも今後、こうした方式が検討されると予測されていますが、プライバシーや監視社会の懸念から、慎重な議論が求められるテーマでもあります。

日本でも議論が始まる?新しい課税モデルの形

日本政府もすでに「脱ガソリン社会」に向けた課税再設計の必要性を認識しています。具体的には、炭素税・走行距離課税・自動運転車への課税制度などが候補として挙がっています。今後の議論では、税収の安定性だけでなく、「公平性」と「環境への配慮」の両立が重視されます。

例えば、燃費性能の悪い車には高く、エコカーには低く課税する「エコ課税」や、車の年間走行距離に応じて税率を変える仕組みなどが検討されています。これにより、「走れば走るほど税を多く払う」という現行制度の延長線上で、新しい公平な制度が作られる可能性があります。

ガソリン車ユーザーは今後どうすべきか?

ガソリン税が廃止される一方で、今後の課税制度が再設計される中、ガソリン車ユーザーはどう動くべきか。まず、暫定税率廃止によって一時的にはガソリン車の維持コストが下がりますが、長期的には「炭素排出量」に対する課税が強化される可能性が高いです。

そのため、次に車を買い替えるタイミングでは、ハイブリッド車やEV、PHEV(プラグインハイブリッド)への移行を検討するのが現実的です。また、今後導入されるかもしれない「走行距離課税」に備えて、通勤距離や使用頻度を見直すことも選択肢になります。

クルマ社会に求められる「新しい税の哲学」とは

今、求められているのは単なる「減税」ではなく、持続可能で公平な税のあり方です。これまでのように「使うほど課税」「ガソリンに依存」という仕組みは、もはや現代の交通社会にマッチしていません。

ガソリン税廃止は、その象徴的な第一歩であり、これを機に「どう課税し、どう使うか」という国民的な議論が必要です。道路の維持、公共交通の支援、環境への配慮など、私たちが日々使うインフラをどう支えていくのか――その答えは、これからの税制度にかかっているのです。

まとめ

ガソリン税の旧暫定税率廃止は、単なる「値下げ」の話ではありません。約50年もの長きにわたって続いてきた“仮の税金”が、ついに終わりを迎えようとしています。これにより私たちの生活費が下がることは確かですが、その裏には国の財政・税制・エネルギー政策の大きな転換が潜んでいます。

廃止によって浮かび上がったのは、「今のままでは持続できない税の仕組み」です。これからの時代にふさわしい、公平で環境にも配慮した新しい課税モデルの構築が求められています。車を使うすべての人が納得し、未来の社会に負担を残さない税制度。それこそが、ガソリン税廃止が私たちに問いかけている本質なのかもしれません。